大分ホームヘルパー訪問介護のみかた、介護支援コンサルタントの秦です。

私たちは、日常の中で体に不調を感じたとき、自然と「どこに相談すればいいのか」を知っています。歯が痛くなれば歯医者へ、お腹が痛ければ病院へ行く。

こうした判断は当たり前のように身に付いていて、迷うことはほとんどありません。

では、介護は必要になったときはどこに相談に行きますか?

このように質問すると、多くの人は足を止めてしまいます。

「介護ってどこに相談すればいいの?」

「最初に誰に話せばいいの?」

と途方に暮れるケースが少なくありません。

これは決して不思議なことではなく、介護保険制度がスタートしたのが2000年と比較的新しく、まだ制度自体が生活習慣として広く根付いていないことが大きな理由です。

なぜ介護は「相談先」が分かりにくいのか

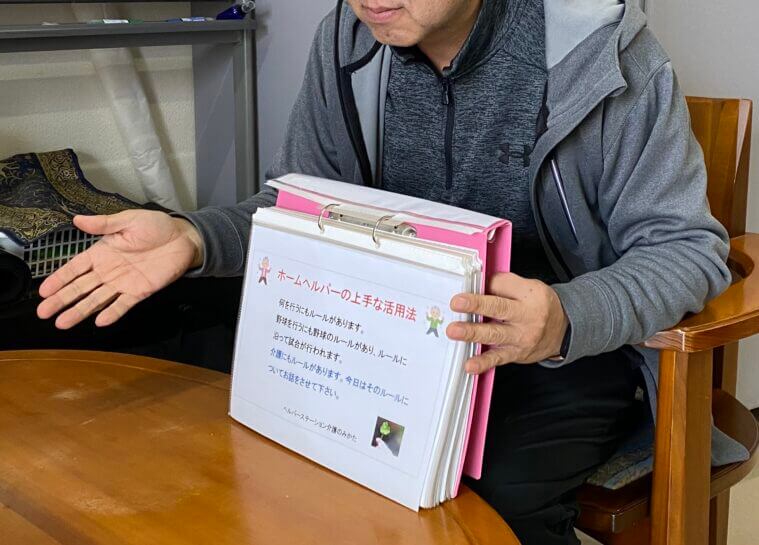

野球にルールがあるように、介護の世界にも、「ルール」があります。

ところが、そのルールを誰もが当たり前に知っているわけではありません。

制度の全体像や利用方法を、わかりやすく説明してくれる人が少ないのです。

さらに、介護は多くの人にとって「初めて直面するテーマ」です。

親の世代に突然必要になることが多く、事前に学ぶ機会がほとんどありません。

そのため「介護=とにかく困ったときにヘルパーさんを呼ぶもの」というイメージで止まってしまい、全体像が見えないままサービスを使い始めてしまうこともあります。

この「わからないまま始めてしまう」ことが、介護が複雑に感じられる最大の理由と言えるでしょう。

介護を始めるときの第一歩:目的を明確にする

介護を考えるとき、まず大事なのは「手段」より「目的」です。

「どんな介護サービスを使うか」ではなく、「どう生きたいのか」「どこで暮らしたいのか」という本人や家族の思いを明確にすることからスタートする必要があります。

例えば、施設介護の目的は「24時間体制で安心・安全な生活を送ること」。

一方、在宅介護(訪問介護)の目的は「住み慣れた自宅でできる限り暮らし続けたいという願いを支えること」です。

このように、それぞれの介護形態には異なる役割や意味があります。

ところが現場では、「腰が痛くなったからヘルパーさんを」「自宅で暮らすのが難しいから施設へ」という具合に、目の前の課題に応じて手段だけが先に選ばれることが多いのです。

けれども本来は逆です。まず「自分や家族はどうしたいのか」という目的をしっかり決め、そのうえで適切な手段を選ぶことが、後悔しない介護の第一歩なのです。

具体的な相談先とその役割

では、実際に介護の相談はどこへ行けばよいのでしょうか。

代表的な窓口を整理してみましょう。

地域包括支援センター

地域の高齢者を総合的に支える拠点です。介護・医療・福祉・権利擁護など、幅広い相談に対応してくれます。最初の相談窓口として最も一般的です。

市役所(介護保険課など)

介護保険の申請や認定手続き、制度上の情報提供を行っている場所です。公的な制度利用の入口になります。

ケアマネジャー

介護サービスの調整役です。利用者や家族と一緒にケアプランを立て、必要なサービスを組み合わせて生活を支えます。「介護のコーディネーター」と考えると分かりやすいでしょう。

病院の先生やソーシャルワーカー

介護認定を勧めてくれたり、地域の支援につなげてくれたりする場合があります。特に退院後の生活を見据えた場面で重要な役割を果たします。

こうして見ると、実は複数の入り口があるのです。大切なのは「自分たちの目的に合った相談先とつながること」です。

介護で後悔しないために大切なこと

介護を始めるときに一番の不安は、「正しい選択ができているのか分からない」ということです。

だからこそ、制度やサービスを単なる「便利な道具」として使うのではなく、「なぜその手段が必要なのか」を理解することが欠かせません。

そしてその理解を深めるには、信頼できる人からルールや仕組みをしっかり説明してもらうことが大事です。

残念ながら、現状ではそこを丁寧に伝えてくれる人がまだ少ないのが実情です。だからこそ、自分から積極的に学び、聞き、繋がる努力が求められます。

まとめ

介護の世界は、一見すると複雑で分かりにくいものです。

しかし視点を変えてみると、実は野球やサッカーのように「ルールがある」だけの話です。

ルールを知らないままグラウンドに立てば誰もが混乱しますが、ルールを理解していれば落ち着いてプレーできます。介護も同じです。

最初の一歩は、「目的を明確にすること」。

そのうえで、地域包括支援センターや市役所、ケアマネージャー、病院の先生といった相談先を上手に活用すること。

そして、制度やサービスのルールを理解しながら、自分たちに合った介護の形を選ぶこと。

これらを心がければ、「介護になったらどうすればいいのか」と迷う時間は減り、不安も大きく和らぎます。

介護は決して「失敗してはいけない特別な出来事」ではありません。

正しい知識と信頼できるつながりがあれば、人生の一部として納得を持って迎えることができるのです。

まずは介護のルールを知り目的をしっかり持つこと、これが大切です。

介護のルール、お伝えしているので聴きたい方は当社まで連絡下さい。